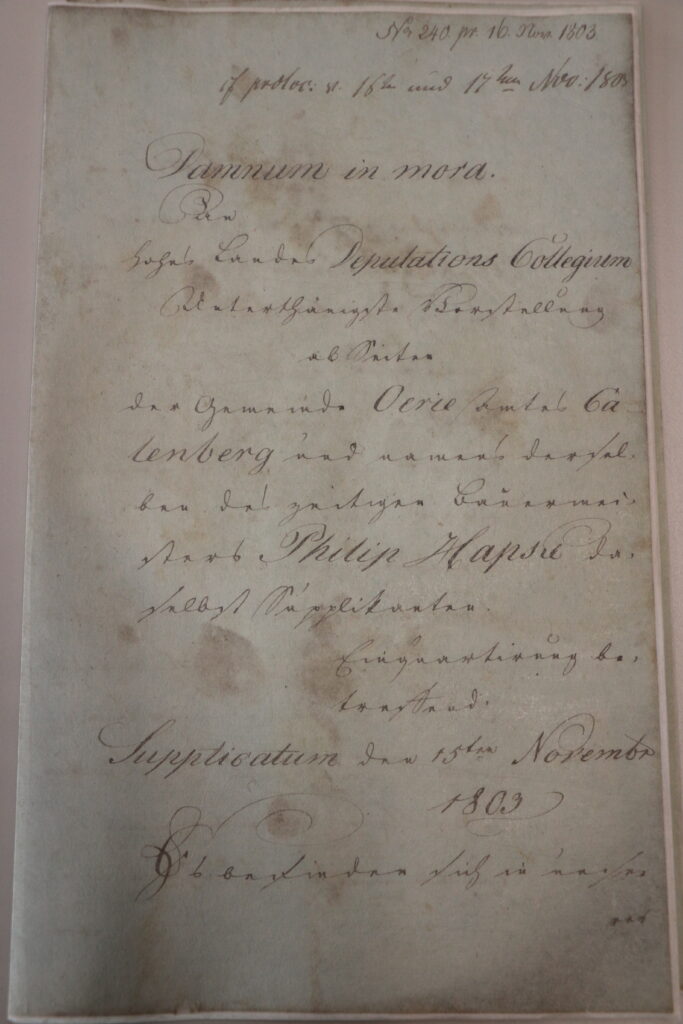

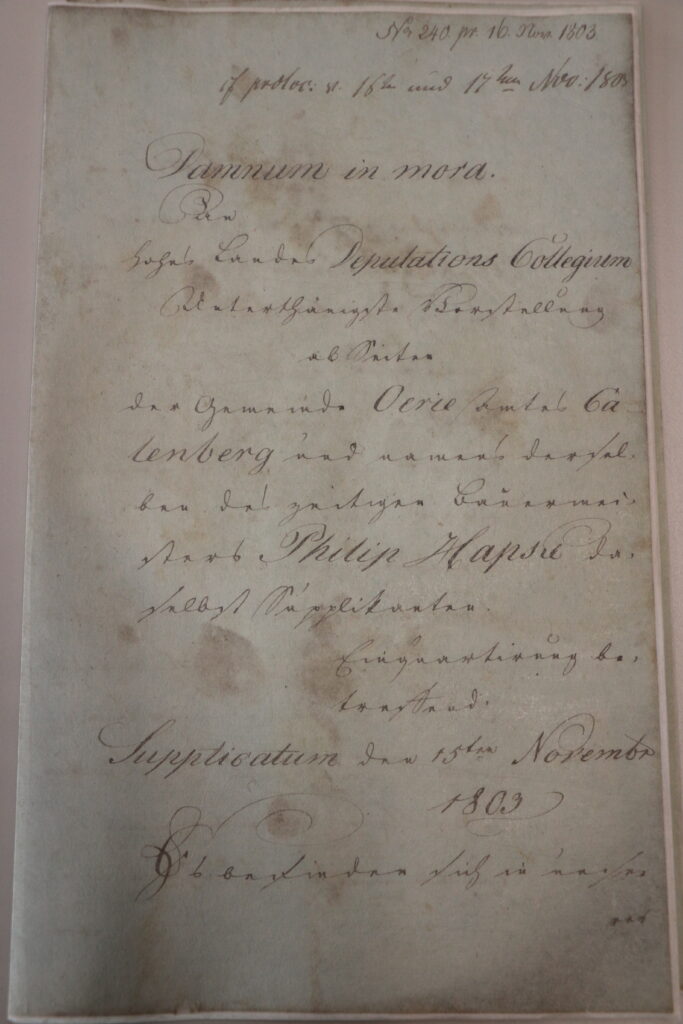

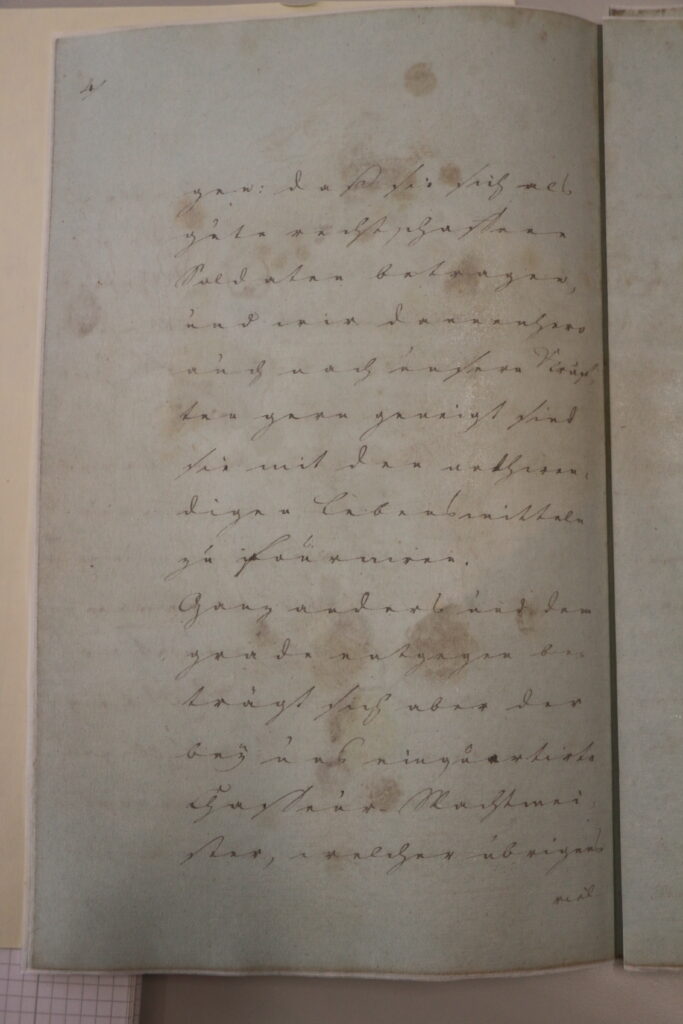

Was heute fast vergessen ist, erzählt ein vergilbtes Schriftstück in alter deutscher Handschrift – eine Bittschrift aus Oerie, verfasst im Jahr 1803 und bewahrt im Landesarchiv1.

Die nachfolgende Darstellung basiert auf einer historischen Quelle in schwer lesbarer Handschrift. Die Inhalte wurden mithilfe von ChatGPT mehrfach transkribiert und ausgewertet. Trotz sorgfältiger Analyse und Plausibilitätsprüfung kann für die vollständige inhaltliche Richtigkeit und eine wortgetreue Übersetzung keine Garantie von mir übernommen werden.

Die Oerier und die französische Besatzung

Einleitung: Als Hannover unter fremde Kontrolle geriet (1802–1803)

Nach außen wirkte das Kurfürstentum Hannover 1802 noch ruhig – doch hinter den Kulissen verschoben sich die Machtverhältnisse in Europa. Mit Druck aus Paris und dem Rückenwind der Säkularisation rückten französische Truppen im Frühjahr 1803 ein.

Am 5. Juni kapitulierte Hannover kampflos – und mit der Konvention von Artlenburg begann die französische Besatzung.

Auch in Dörfern wie Oerie spürte man die Folgen: Soldaten zogen ein, Vorräte wurden beschlagnahmt, Bauern mussten Quartier machen – und das Dorf reagierte mit einer Bittschrift……

Im November 1803, wenige Monate nach der französischen Besetzung des Kurfürstentums Hannover, musste Oerie kurzfristig französische Truppen unterbringen.

Die Soldaten verlangten Brot, Fleisch, Hafer, Stroh, Branntwein, Holz und sogar Bargeld. Für das kleine, „frau- und kind-reiche“ Dorf waren die 38 Gulden (rund 14 Reichstaler) innerhalb weniger Tage ruinös.

Der Bauer Philipp Klapste verfasste daher im Namen der Gemeinde eine Bittschrift an das landständische Deputations-Collegium in Calenberg. Darin berief sich Oerie auf alte Landtagsbeschlüsse, wonach kurzfristig durchziehende Truppen entschädigt werden müssten, weil eine Ortschaft nur für ständige Garnisonen aufzukommen habe.

Die Dorfbewohner baten um Erstattung der Auslagen oder wenigstens um Steuererlasse. Ob das Collegium positiv entschied, ist in den Akten nicht vermerkt; zumindest wurde die Beschwerde an die kurhannoversche Regierung in Hannover weitergeleitet (Randvermerk vom Dezember 1803).

Für Oerie blieb das Ereignis ein frühes Beispiel dafür, wie sehr Napoleonische Koalitionskriege selbst kleinste Dörfer finanziell und organisatorisch belasteten.

Komplette Kostenliste (Zahlen gerundet & in Gulden/Mariengroschen wiedergegeben)

| Nr. | Position | Menge | Kosten (Gld.) | Anmerkung |

|---|---|---|---|---|

| 1 | Brotlieferungen | 143 Pfund | 12 Gld. 4 Mgr. | nach Bäckerrechnung |

| 2 | Rind- und Schweinefleisch | 98 Pfund | 9 Gld. 18 Mgr. | Metzger Joh. B. Linde |

| 3 | Hafer & Stroh für Pferde | 24 Metzen Hafer / 36 Bunde Stroh | 8 Gld. 9 Mgr. | laut Fuhrzettel |

| 4 | Branntwein („Branntenwein zum Feldwebel & Corporal“) | 8 Kannen | 1 Gld. 12 Mgr. | |

| 5 | Holz (Küchen- und Wachtfeuer) | 6 Fuder | 3 Gld. 6 Mgr. | aus Gemeindewald |

| 6 | Barzahlungen an Offiziere („Quartiergeld“) | — | 4 Gld. | Quittungen liegen bei |

| Summe | 38 Gld. 9 Mgr. | (≈ 14 Reichstaler) |

Was bedeutete die damalige Abgabenlast für die Oerier

Was heute nach einer kleinen Summe klingt, entsprach damals einer beachtlichen Belastung. Ein Tagelöhner verdiente im Jahr 1803 in der Region Hannover etwa 10 bis 15 Gulden pro Monat. Die 38 Gulden entsprachen somit drei bis vier Monatslöhnen – oder auch:

- dem halben Wert eines Pferdes,

- dem Preis für ein bis zwei Schweine,

- oder mehreren Hundert Kilogramm Brot.

Für die Dorfgemeinschaft bedeutete dies: Zusammenhalt, Verzicht und Pflichtgefühl. Brot wurde gebacken, Holz geschlagen, Tiere geschlachtet – nicht für den eigenen Bedarf, sondern zur Erfüllung der Abgabe. Die Zahl 38 Gulden wurde so zu einem Symbol für die harte Realität bäuerlichen Lebens unter fremder Obrigkeit.

Übertragen auf heutige Verhältnisse in der Region Hannover entspricht diese Abgabe einem Geldwert von rund 1.000 bis 2.000 Euro – abhängig davon, ob man Löhne, Warenpreise oder allgemeine Kaufkraft zum Vergleich heranzieht. (Quelle)

Ausführliche Analyse

Bittschrift der Gemeinde Oerie von 1803 – Analyse und historische Einordnung

Hintergrund: Französische Besetzung Hannovers 1803

1803 geriet das Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg (Hannover) in den Sog der napoleonischen Kriege. Nach dem Scheitern des Friedens von Amiens erklärte Großbritannien (dessen König in Personalunion Kurfürst von Hannover war) Frankreich im Mai 1803 den Krieg . Bereits Anfang Juni marschierten französische Truppen unter General Édouard Mortier in Hannover ein. Die kurhannoversche Armee leistete keinen Widerstand – am 5. Juli 1803 wurde mit der Konvention von Artlenburg (auch Elbkonvention) die Kapitulation Hannovers besiegelt . Das bedeutete die Auflösung der hannoverschen Armee und die Besetzung des Landes durch Napoleon. In der Folge übernahmen französische Besatzungstruppen die Kontrolle; die Stammlande des britischen Königshauses gerieten „unter die Kontrolle Frankreichs“ .

Zu den Besatzungskräften zählten nicht nur Franzosen, sondern auch mit Napoleon verbündete deutsche Kontingente. So wurden z.B. sächsische Truppen im besetzten Hannover eingesetzt, etwa um französische Verbände abzulösen oder logistische Aufgaben zu übernehmen. Die Einwohner mussten Einquartierungen und Verpflegung für diese fremden Soldaten leisten. Gleichzeitig verhängte die französische Militärverwaltung Kontributionen – außerordentliche Kriegsabgaben – um die Besatzung zu finanzieren. Vor diesem Hintergrund entstand die Bittschrift der Gemeinde Oerie.

Inhalt der Bittschrift: Beschwerden und Forderungen

Die Gemeinde Oerie (heute ein Ortsteil von Pattensen in der Region Hannover) richtet in dem Dokument von 1803 (vom 16./17. November 1803). eine dringliche Bitte an die Obrigkeit. Darin schildern die Einwohner die Belastungen durch die Besatzungstruppen und formulieren konkrete Forderungen zu ihrer Entlastung.

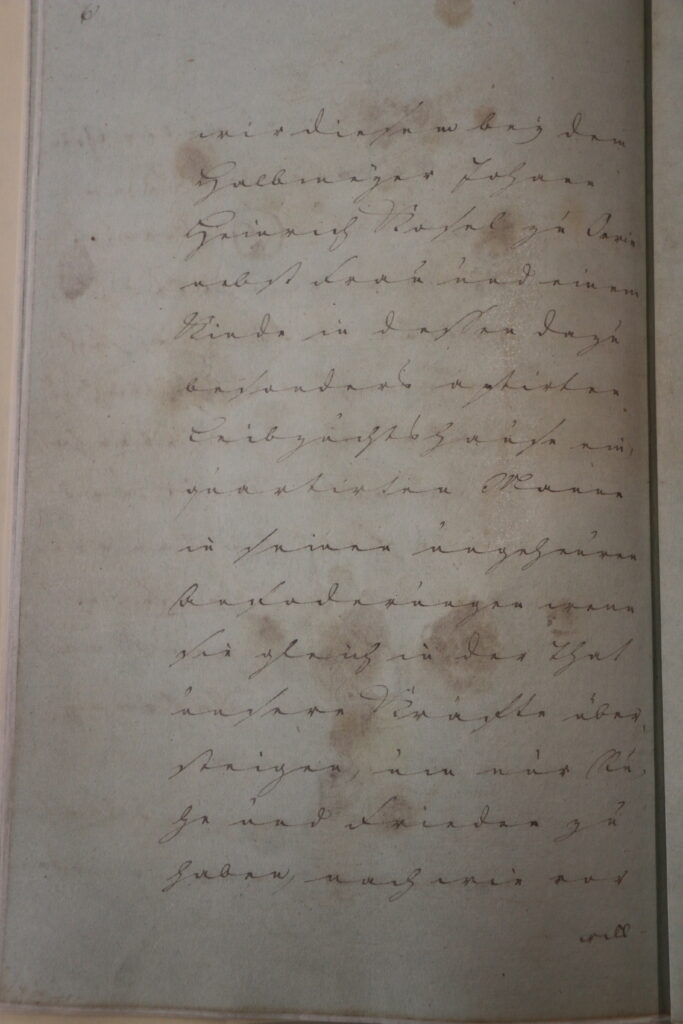

Insbesondere beklagt die Bittschrift die umfangreichen Einquartierungen und Versorgungsleistungen, zu denen Oerie verpflichtet wurde. So habe man etwa eine Einheit Kavallerie vom Typ „Chasseurs“ (Jäger zu Pferde) einquartieren müssen. Diese Chasseurs – eine leichte Reitertruppe französischer Prägung – sowie weitere durchmarschierende Soldaten zwangen den Dorfbewohnern erhebliche Abgaben ab. Die Rede ist von vielfältigen „Praetensionen“ (Forderungen bzw. Ansprüchen) der einquartierten Truppen. Dazu zählten die Lieferung von Lebensmitteln (Getreide, Brot, Vieh), Futter für die Pferde (Heu, Hafer) und sonstigen Naturalien, aber wohl auch Geldzahlungen.

Tatsächlich verwendet die Petition ausdrücklich den Begriff „Kontribution“ für die auferlegte Kriegsabgabe. Die Einwohner listen auf, welche Summen und Mengen sie bereits erbracht haben. (So wird beispielhaft erwähnt, dass bereits „gänzlich abgelieferte Kontributionsgelder“ und Naturalien im großen Umfang geleistet worden seien.) Konkrete Zahlen im Text untermauern die Klage: Es werden Anzahlen von Soldaten und Pferden genannt, die Oerie versorgen musste, sowie Mengenangaben zu gelieferten Vorräten und die Höhe der geforderten Zahlungen. Diese Details illustrieren die Überlastung des kleinen Dorfes.

Aus dem Schreiben geht hervor, dass die Dorfgemeinschaft wirtschaftlich überfordert ist. Wörtlich heißt es sinngemäß, man sei „ganz erschöpft und zu weiterem absolut außerstande“, weitere Forderungen zu erfüllen (Transkript aus dem Original). Die Bittsteller betonen, dass sie ihre Pflicht gegenüber der Besatzung erfüllt hätten und keine Ressourcen mehr hätten, um zusätzliche Ansprüche zu befriedigen.

Folglich ersucht die Gemeinde um Abhilfe. In höflich-formeller Sprache bitten sie die landesherrliche Regierung, die noch ausstehenden Forderungen der Besatzung zu erlassen oder für einen Ausgleich zu sorgen. Sie remonstrieren (legen Einspruch ein) gegen weitere Lasten und flehen um gnädige Berücksichtigung ihres schwierigen Lage. Ihre zentrale Forderung lässt sich zusammenfassen als: Entlastung von weiteren Einquartierungen und Abgaben, gegebenenfalls durch Bestätigung, dass Oerie bereits genug geleistet habe und von weiterer Requirierung verschont werden möge.

Die Bittschrift richtet sich an die höchste Autorität des Landes. Obwohl König Georg III. von England der Landesherr war, wurde das Schreiben vermutlich an die hannoversche Landesregierung bzw. an den königlichen Kurfürsten selbst adressiert. Bereits in der Anrede kommt die Ehrfurcht zum Ausdruck: Die Verfasser sprechen den Empfänger mit ehrerbietigen Titeln an – etwa „Allerdurchlauchtigster, gnädigster Fürst und Herr“ – was auf den Kurfürsten von Braunschweig-Lüneburg verweist. Diese Titulatur war üblich, um den Respekt vor dem Landesherren auszudrücken. Konkrete Namen hochrangiger Adressaten werden im Text nicht genannt; es handelt sich um eine allgemein an die Obrigkeit gerichtete Petition im Namen der Dorfgemeinschaft.

In der Regel firmierte der Dorfvorsteher an erster Stelle:

Philipp Klapste – Er war vermutlich der Verfasser oder Hauptsprecher der Bittschrift.

Genannte Orte und Truppen

Natürlich steht Oerie selbst im Mittelpunkt – das Dorf wird mindestens einmal explizit genannt, etwa in Formulierungen wie „die ganze Gemeinde Oerie“. Auch die übergeordnete Verwaltungseinheit kommt zur Sprache: Oerie gehörte zum Amt Calenberg, was ebenfalls im Dokument erwähnt wird (z.B. „Oerie, Amt Calenberg“ im Kontext der Adressierung oder Datumszeile). Damit wird klargestellt, in welchem Verwaltungsbezirk die Vorgänge stattfinden.

Interessant sind zudem Hinweise auf Nachbardörfer oder Regionen. Die Petition erwähnt vermutlich, ob die umliegenden Gemeinden ähnlichen Belastungen ausgesetzt waren. Zwar werden im vorliegenden Auszug keine bestimmten Ortsnamen von Nachbardörfern deutlich, doch durch den Bezug auf das Amt Calenberg ist klar, dass das Problem nicht auf Oerie allein beschränkt war. Möglicherweise wird indirekt auf benachbarte Orte verwiesen – etwa wenn die Bittsteller vergleichen, dass Oerie verhältnismäßig stärker betroffen sei als andere Dörfer im Umfeld. Solche Vergleiche sollten die besondere Härte ihrer Lage unterstreichen.

Besonders auffällig sind die Bezeichnungen militärischer Einheiten im Text. Die Gemeinde nennt explizit die Truppengattungen, die einquartiert wurden. Genannt werden z.B. die „Chasseurs“ (französisch für Jäger zu Pferde) – eine leichte Kavallerie. Darüber hinaus könnten auch Husaren oder Dragoner erwähnt sein, da solche Einheiten damals üblich waren. Allerdings ist im erhaltenen Textauszug „Chasseurs“ der deutlichste Truppenname. Die Nennung solcher Einheiten macht die Bedrohung für die Dorfbewohner greifbar: Es waren berittene Soldaten, die schnelle Märsche ausführten und vor Ort verpflegt werden wollten.

Durch diese Namensnennung wird zugleich deutlich, welche Truppenverbände 1803 in Hannover operierten. Französische Besatzungssoldaten (unter Mortiers Kommando) überzogen das Gebiet. Oerie lag dabei wohl an einer Marschroute oder in einem Quartiergebiet dieser Truppen – was erklärt, warum gerade dort eine so schwere Einquartierung erfolgte.

Sprachliche Besonderheiten der Petition

Die Bittschrift ist im formellen Kanzleistil des frühen 19. Jahrhunderts verfasst. Die Sprache zeichnet sich durch Höflichkeit, Unterwürfigkeit und verschachtelte Satzkonstruktionen aus – typisch für Untertaneneingaben jener Zeit.

Insgesamt verleiht dieser Sprachstil der Bittschrift einen sehr förmlichen, ehrerbietigen Ton. Die Dorfbewohner waren sich ihres niedrigen Ranges in der Hierarchie bewusst und formulierten äußerst respektvoll, um Gehör zu finden. Dennoch ist zwischen den Zeilen die Verzweiflung spürbar: Trotz aller Unterwürfigkeit wird deutlich, dass die Gemeinde in höchster Not war und daher so inständig um Hilfe fleht („flehendst“, „mit vorgestreckten Händen“ könnte man paraphrasieren).

Historische Einordnung und Bedeutung

Die Bittschrift der Gemeinde Oerie vom Jahr 1803 ist ein aufschlussreiches Dokument für die Folgen der napoleonischen Besetzung Hannovers auf lokaler Ebene. Sie illustriert, wie die großen machtpolitischen Entscheidungen – die kampflose Übergabe Hannovers an Frankreich – für die Landbevölkerung ganz unmittelbare, harte Konsequenzen hatten. Während in den Archiven Verträge wie die Konvention von Artlenburg verhandelt wurden, sahen sich Dörfer wie Oerie mit der konkreten Besatzungsherrschaft konfrontiert: fremde Soldaten mussten verköstigt und versorgt werden, und das in einer ohnehin krisengeschüttelten Zeit.

Die Petition zeigt dabei exemplarisch mehrere historische Aspekte:

- Zum einen dokumentiert sie die Militär- und Verwaltungspraxis Napoleons in besetzten Gebieten. Hohe Kontributionen und umfangreiche Requirierungen waren ein typisches Mittel der französischen Besatzer, um Ressourcen für ihre Kriegsführung zu mobilisieren. Oerie war kein Einzelfall – überall in Hannover wurden Städte und Dörfer zur Kasse gebeten und mit Einquartierungen belastet. Allerdings macht der Wortlaut deutlich, dass die Lasten offenbar ungleich verteilt waren und kleinere Orte wie Oerie unverhältnismäßig litten, was zu Beschwerden führte.

- Ferner ist die Bittschrift ein Beispiel für frühzeitigen zivilen Unmut unter französischer Besatzung. Obwohl offenener Aufruhr 1803 nicht stattfand – Hannover wurde kampflos besetzt – so regte sich doch Protest in Form solcher Eingaben. Die Bewohner suchten auf legalem, schriftlichem Wege Hilfe bei ihrer vormaligen Regierung. Dies deutet an, dass die französische Besatzung als illegitim und drückend empfunden wurde, und man hoffte, die alt-hannoverschen Stellen würden sich für ihre Untertanen verwenden. Tatsächlich blieben diese Bemühungen wohl zunächst erfolglos, da Hannover bis 1805/06 unter französischem Einfluss blieb und später sogar zeitweise an Preußen übertragen wurde. Erst 1813 endete die Fremdherrschaft endgültig .

Für die Lokalgeschichte Oeries ist das Dokument bedeutsam, weil es die Namen der damaligen Gemeindevorsteher festhält und einen Einblick in die Lebensumstände jener Zeit gibt. Es zeugt vom Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft, die in der Not geschlossen auftritt. Solche Bittschriften wurden oft von höheren Behörden beantwortet oder in Archiven abgelegt – im besten Fall hätten Entlastungen gewährt werden können. Ob Oeries Flehen Erfolg hatte, ist nicht unmittelbar ersichtlich; angesichts der historischen Lage ist es jedoch fraglich, ob die französische Besatzungsmacht auf eine solche Beschwerde Rücksicht nahm.

Zusammenfassend beleuchtet die Bittschrift aus Oerie 1803 die Schnittstelle zwischen großer Politik und kleinem Dorf. Napoleonische Kriegszüge manifestierten sich für die Bevölkerung in Form von Einquartierungen und Zwangsabgaben. Die Dorfbewohner reagierten mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln – in respektvoller Sprache, aber mit eindringlichem Ton machten sie auf ihr Elend aufmerksam. Heute ist dieses Schriftstück eine wertvolle Quelle, um die Napoleonische Besatzungszeit in Norddeutschland auf persönlicher Ebene nachzuvollziehen. Die genannten Personen, Orte und Ereignisse verbinden sich zu einem lebhaften Bild jener Umbruchzeit, in der selbst ein kleines Dorf wie Oerie Teil der großen europäischen Geschichte wurde.

Quellen: Die Analyse basiert auf der originalen Bittschrift der Gemeinde Oerie von 1803 (Handschriftliches Dokument, exemplarische Darstellung von einigen Kopien im Folgenden) sowie zeitgenössischen Berichten und der historischen Forschung zur französischen Besetzung Hannovers .

- Die Übersetzung der Schriftstücke und die Analyse erfolgte mit ChatGPT o3. Ich habe mich bemüht, wenn für die Erzählung erforderlich, passende Quellen anzugeben. ↩︎